認識精神科藥物:

它們如何影響大腦與情緒

關於身心科藥物,

你需要知道的事──

給病友、親友

或是單純在乎的你

台灣在2024年,

總共服用了這麼多身心科藥物——

睡眠困擾成警訊 身心疾病常由失眠揭開序幕

J第一次看診時是發生在國二,當時因為嚴重的偏頭痛影響課業。由於偏頭痛與雙向情緒障礙併發機率約有六成,還有其他因素的情況下,醫生判定他有雙向情緒障礙。

肥貓高中時發現自己會沒有原因開始難過,直接去就診。第一次服藥持續大概是先吃大概一年,在高三某個時間就停藥了。

第二次服藥是大二上,原因包含分手、疫情、失眠、研究受挫等多重因素。其中,他提到,「失眠真的是我覺得很重要的很大的一個因素」。

身心科醫師吳依倫表示,許多身心疾病會先從睡眠問題顯現。

疫情前後,身心科藥物使用量成長增加約28%

【記者蔡愷恆連線報導】台灣對於精神科藥物的需求逐漸攀升。自民國108年起,台灣服用的精神科藥物從1.8億顆,至113年的2.3億,短短六年間成長了5千萬顆藥。

為什麼我們會吃下這麼多藥?台灣人的身心健康怎麼了?

從整體趨勢來看,身心科就診率和藥物使用的上升,是多種因素交互作用的結果。

新竹臺大分院精神醫學部醫師詹仁輝觀察,近幾年社會、經濟及科技的變遷,導致人們心理與精神問題逐漸增加,特別是焦慮、憂鬱和失眠。台灣高工時、升學職場壓力、少子化以及長照壓力,都是讓人身心俱疲的原因。同時,社群媒體興起,人們會因此產生比較心態,更可能引發孤獨感。

「當代社會對於身心科汙名化的狀況已經改善,雖然還有很多空間可以進步,但是相較過去好很多。」身心科醫師林繼宇表示。以前大家覺得看身心科是難以啟齒的事情,不過現在公眾汙名化和自我汙名化。他也提到,青壯年族群(15-45歲)的就診率在近六年明顯上升,成長率約為 27%,也顯示社會大眾對精神醫療理解和接受度提高。

根據《菱傳媒》民國111年(2022年)的統計,台灣近十年間的身心科診所數目成長了八成五。從衛生福利部的統計資料也發現,心理諮商所數量從108年的93間,翻倍似地增加至112年的239間。詹仁輝和吳依倫同樣指出,身心科診所以及心理諮商所數量增加,讓人們尋求身心科協助更加便利。

吳依倫也發現,在疫情期間,身心科診所的病人數量顯著上升。他說道,這部分原因來自於疫情本身造成的封鎖和社交限制,對人們身心造成顯著影響,許多人因為焦慮或失眠而來看診。長期服用身心科藥物的肥貓,自己原先已經停藥,不過在疫情期間復發,再度回去吃藥。他指出,第二階段再次服藥有多重因素,其中就包含了疫情期間不太能出門,「那段時間都待在房間,快要起痟(khí-siáu)!」

從數據來看,109年(該年五月台灣宣布二級警戒),用藥數量開始攀升,這與吳依倫觀察到的疫情期間就診人數增加的現象相符。關在家中、缺少互動的情況,確實會影響個人的身心狀態,增加焦慮和失眠的個案,並可能因此提升身心科就診率與服藥量。

那麼,從疫情到後疫情時代,哪些藥物的使用出現變化?

身心科藥物分四大類 影響體內神經傳導物質

抗精神病藥

Antipsychotics

主治思覺失調症,減少妄想、幻覺等情況。

抗憂鬱症藥

Antidepressants

個案情緒低落時,服用此款藥物可以緩解憂鬱症狀等。

情緒穩定劑

Mood Stabilizers

常用於治療雙極性情感疾患(俗稱躁鬱症),對躁期與鬱期皆有幫助。

鎮定安眠藥

Sedative-hypnotics

緩解情緒,讓身體腦袋比較放鬆。

其中,用量最大的是抗神經病藥物,且數字持續攀升。鎮定安眠藥物與抗憂鬱藥物則位居二、三名,近幾年來,差距越來越小,抗憂鬱症藥物用量更在112年較鎮�定安眠藥物多出1,200萬顆。情緒穩定劑則是數量最少的,不過也有稍微攀升的趨勢。

這些藥物則會各自激發不同的神經傳導物質:

神經傳導物質穩定情緒 減少心情大起大落

多巴胺

調節情緒,被稱為「快樂荷爾蒙」或「行動催化劑」。

過多會導致上癮或是思覺失調症,過少則會有憂鬱傾向。

正腎上腺素

與交感神經一起作用,穩定情緒。

血清素

常用於治療雙極性情感疾患(俗稱躁鬱症),對躁期與鬱期皆有幫助。

鋰

可以緩解躁症。

藥

物

機

轉

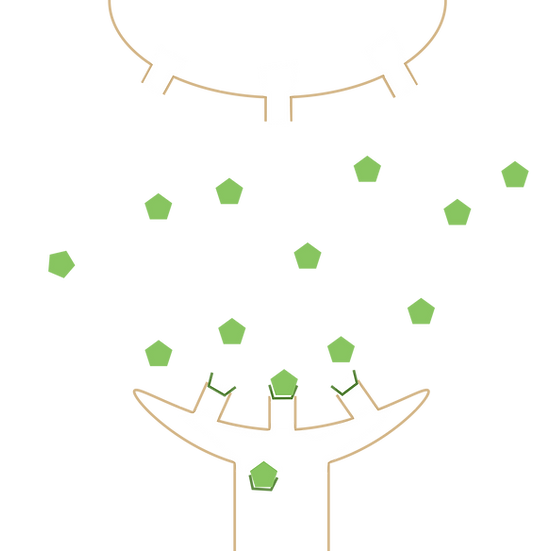

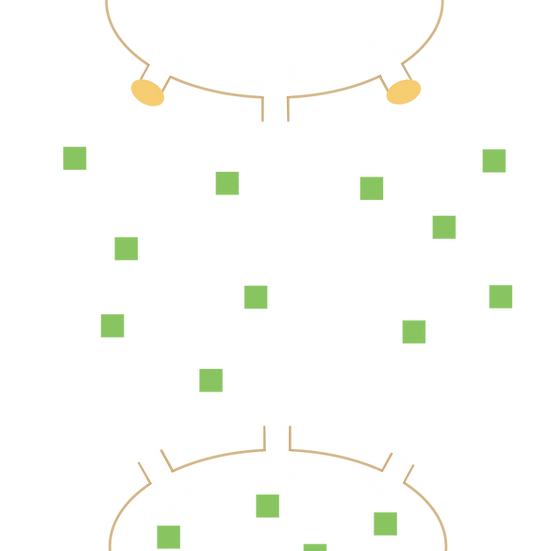

近年使用量增加最大幅度,也是用量最大的藥物種類——抗精神病藥物。

抗精神科藥物會抑制腦內多巴胺過多,所引起的幻聽、幻覺或是其他症狀。具體來說,這會阻擋多巴接收處,讓多巴胺變少,以緩和思覺失調症或是其他身心疾病對個案的影響。

抗精神病藥物

STEP 2

之後多巴胺會再進到下一個神經突觸。

棕色:神經突觸,也就是神經細胞尾端或是前端

綠色:多巴胺

深綠:下方神經突觸有「多巴胺接收器」

STEP 3

不過,服用藥物過後,藥物會擋住多巴胺接收處的入口,讓多巴胺無法運輸。

在身體內流通的數量就會降低後,就會減少過量多巴胺帶來的思覺失調症狀。

棕色:神經突觸,也就是神經細胞尾端或是前端

綠色:多巴胺

深綠:下方神經突觸有「多巴胺接收器」

藍色:抗精神病藥物

STEP 1

抗精神病藥物會在腦幹運作,也就是製造化學訊息的地方。上面的神經突觸,會將多巴胺傳輸到多巴胺接收器。

棕色:神經突觸,也就是神經細胞尾端或是前端

綠色:多巴胺

深綠:下方神經突觸有「多巴胺接收器」

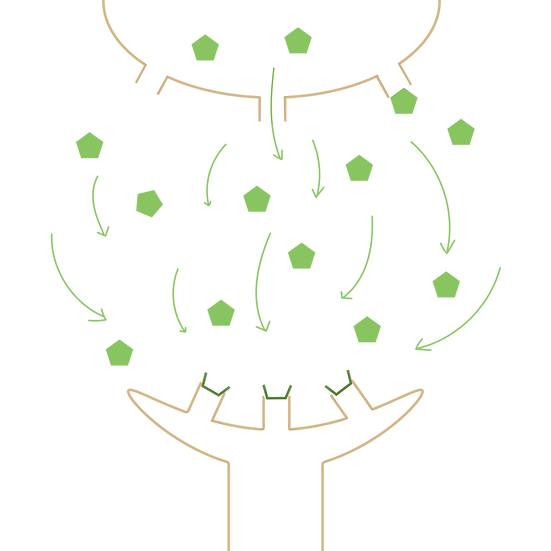

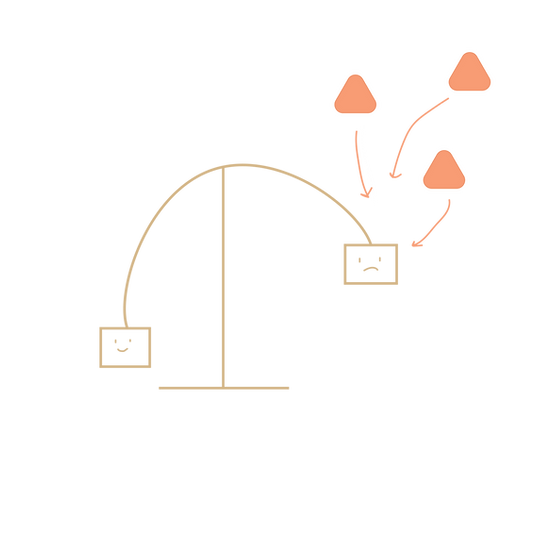

抗憂鬱症藥物用於情緒低落的個案。這種藥物可以增加體內多巴胺、血清素與正腎上腺素等神經傳導物質,提升人的正面情緒。最前線、最常使用的藥物,是SSRI(選擇性血清素再攝取抑制劑)、SNRI(血清素-正腎上腺素回收抑制劑)、NDRI(去甲腎上腺素-多巴胺再吸收抑制劑)。這些藥物都有「抑制神經傳導物質回收」,藉此,就能讓更多神經傳導物質留在體內,而不被體內機制分解或是收回。

由於SSRI是最常使用的藥物,所以用它來說明,這類藥物與「抑制血清素回收」有關。

林繼宇解釋,在開立抗憂鬱藥物時,並非嚴格按照「第一線」或「最常使用」的順序。雖然SSRI是常用的選項,但醫師會根據個別個案的臨床狀態、可能副作用(例如是否影響食慾、睡眠)等等問題調整。

吳依倫補充,「SSRI藥物因為過去的研究、和拿到的健保適應症較多,常第一線被開立,但其他機轉藥物也可以第一線被使用。」

STEP 1

血清素會透過每個細胞的神經突觸傳遞,像是在圖中,上方的神經突觸就會將血清素傳送給下方的神經突觸。

棕色:神經突觸,也就是神經細胞尾端或是前端

綠色:血清素

抗憂鬱症藥物

STEP 2

若有過多的血清素,會被原本的神經突觸回收,也就不會被使用。人們有較多負面情緒,可能是因為體內的傳導物質不夠。

棕色:神經突觸,也就是神經細胞尾端或是前端

綠色:血清素

STEP 3

藥物進入體內後,便會將回收的管道賭著,不讓血清素再回到原本的神經突觸中。

棕色:神經突觸,也就是神經細胞尾端或是前端

綠色:血清素

黃色:抗憂鬱症藥物

STEP 4

在兩個神經突觸中間,血清素的量就會變多,可��以傳遞的血清素也會比原本的多,就能讓情緒變得比較穩定、增加正面情緒。

棕色:神經突觸,也就是神經細胞尾端或是前端

綠色:血清素

黃色:抗憂鬱症藥物

其他SNRI(血清素和正腎上腺素)以及NDRI(多巴胺)也是相似的運作模式。

醫生怎麼說?

詹仁輝提醒,「有些個案吃到抗憂鬱症的藥物,像是SSRI,可能會引發噁心反應。」

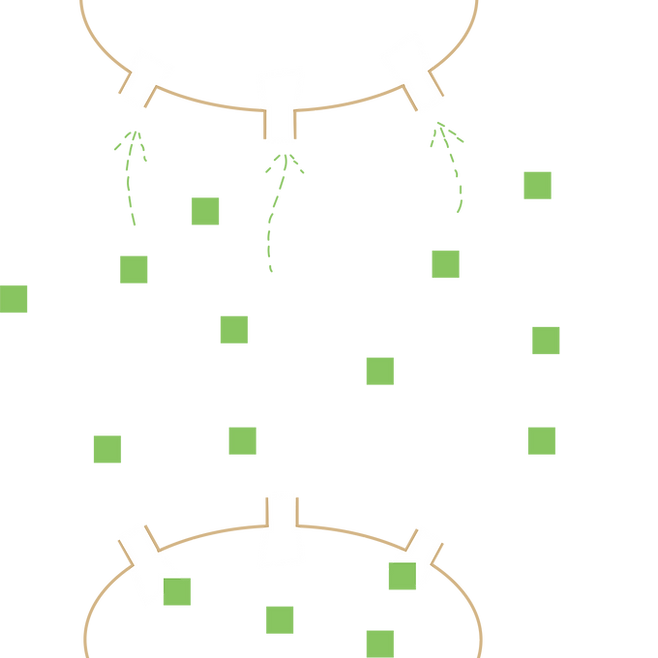

情緒穩定劑

情緒穩定劑主要用於雙極性個案,裡面常用到的元素「鋰」可以協助調整情緒,但是目前還無法確定它如何運作。它的功用有點像是翹翹板或是天平,嘗試平衡正負面情緒。

HOW DOES IT WORK?

提升鋰的濃度,緩和情緒。

棕色:情緒天平

橘色:情緒穩定劑

病友經驗談

肥貓也服用「立定」,其成分是「鋰」,「它(立定) 其實應該要算是躁鬱症的藥物,能提高身體的鋰的濃度,幫助我不會那麼容易起伏那麼大」。

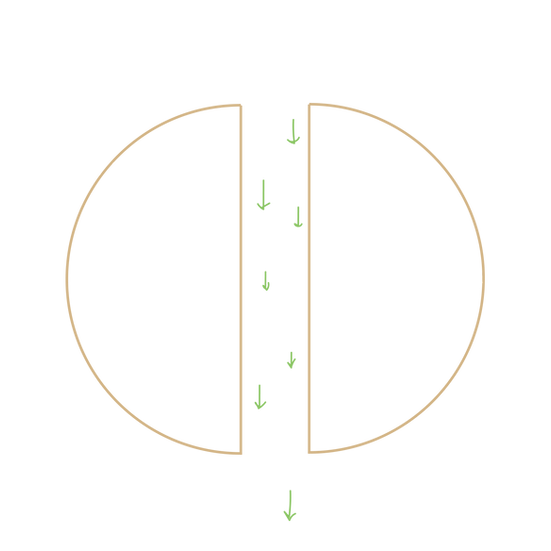

會於細胞上面的「閘門」釋放GABA。這是一種可以幫助舒緩神經系統過度活躍,進而幫助放鬆、減輕壓力、提升睡眠品質的氨基酸。

鎮定安眠藥物

STEP 2

服用藥物之後,會刺激身體釋出GABA,讓神經系統放鬆。

棕色:細胞閘門

綠色:GABA

紫色:鎮定安眠藥物

病友經驗談

肥貓曾服用「史蒂諾斯」,是幫助睡眠的藥。他表示,「吃完會超暈,還會「發瘋夢遊之類的,超恐怖的。會產生幻覺跟幻聽,是真的會有,很酷。」後來和醫生反應後就替換藥物了。

STEP 1

細胞閘門釋放GABA。

棕色:細胞閘門

綠色:GABA

「第一次進診間,我⋯⋯」

身心科初診的疑難雜症解惑

從初診開始理解藥物 醫師多以淺白語言降低疑慮

每位醫師看診的習慣不同,不過他們大致都會將當下的診斷、服用的藥物名稱、功能、簡略的運作原理與副作用等資訊告訴病人。吳依倫提到,他會將藥物資訊寫下來給個案,內容除了藥物外,也會包含服用方式等,以免病人看診後忘記口頭說明。

詹仁輝除了說明為何開藥物的原因外,也會用直觀的方式介紹藥物,讓病人能夠接受,「我不會講:『這是抑制回收的藥物』,這樣用反面的反面講,可能會讓個案更抗拒,我會說:『這是增加血清素的藥物。』」

如果對於藥物有疑問,也可以隨時詢問醫師。不過在診所任職的林繼宇提醒,健保門診時間受限,很難有詳細的討論機會。

多數初診者接受用藥 醫師強調藥物為穩定身心的工具

吳依倫觀察,大多初診個案對服用藥物已經有心理準備,接受度高。肥貓回憶,醫師告知她需要服用之後的想法,「喔!我的腦袋出問題好酷喔!有酷腦袋就可以吃酷東西!」他認為,吃藥可以幫助穩定自己,所以並不會排斥。

依然有少數個案或是家屬抗拒服藥。玫說,媽媽對於他需要一直吃藥感到恐懼,「好像會吃一輩子。」吳依倫指出,在臨床上,害怕副作用、藥物成癮與依賴、錯誤認知以及無法停藥等,都是大家會顧慮的因素。

「藥物絕對不是讓人不會好的原因。」林繼宇對此表示,「回到藥物本質,它是一個工具,讓患者在不舒服時,保持穩定、能夠好好做事的工具。」

服藥經驗不一 患者在副作用與療效間尋求平衡

持續治療一段時間,病人可能因為副作用,或是病情好轉而自行減藥或停藥。J提到,她在經歷藥物帶來的嚴重副作用(如嗜睡、變遲鈍影響課業)後,確實曾對藥物感到厭煩或排斥,而後就會少吃藥。肥貓也說,在生病狀況變差、不想動的時候,「好像也沒有動力去吃藥」。

然而,吳依倫和肥貓都指出,突然停藥可能導致戒斷症狀或病情惡化,甚至比原來更糟。肥貓以個人經驗來說,「停藥的話,很容易會讓原本那個變好的進度直接被啃光,然後從頭來過的感覺 喔,不只從頭來過,可能還要更退後喔。」在這個情況下,醫師通常會了解原因,再重新規畫療程。

J提到吃藥「讓我的精神很差,影響到課業表現」。她以前上課不會打瞌睡,但吃藥後卻「不明白為什麼我會上課打瞌睡」。她覺得吃藥讓她完全跟不上學校進度,而且突然失去理解力。她表示,,「變得遲鈍這件事,對一個對自己要求很高的人來說非常難以接受。」

J說,還有一種藥物「讓我變胖,正值青春期的我因此更不開心」。

不過她覺得自己已經習慣吃藥,認為,「現代人不是每天都要吃保健品嗎?但前提是我的身體已經不太會受到藥物太大的影響,我才能這樣想。」

肥貓說,服藥一段時間後,「有時候會這樣想⋯⋯覺得吃藥很煩,但是也有一種接下來幾個小時會比較正常的感覺。」他提到,「情緒變得穩定了,不會突然衝動購物,或是亂買東西、亂吃東西。比較不會失控。」他認為,「不用排斥吃藥,因為它能讓你的生活重回正軌,這樣你可能會比較開心。」

肥貓提到偶爾會冒出奇怪的想法,覺得「生病,不管是感冒還是憂鬱症,似乎都能讓我獲得一些休息的權利。」同時,他看到藥單上寫著管制藥物時,「我會突然感到興奮,覺得很酷,因為我可以吃這麼特別的藥」。當他感到狀況變差,出現負面想法、提不起勁、沒有動力、思考困難等狀況時,「如果開始走下坡,我就會提醒自己該吃藥了。」

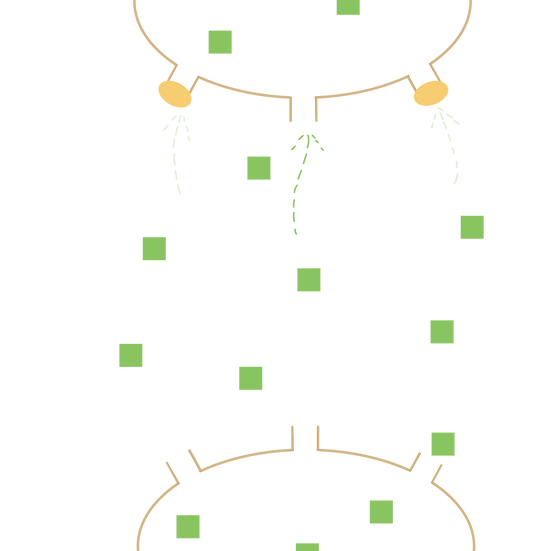

林繼宇用「樹的比喻」說明藥物。他將個案比喻成一棵不夠穩固的樹,藥物和尋求身心科協助就像在樹旁邊設置支架。這些協助能幫助病人更好地了解自己,或去尋求更多資源。當病人的狀況變得更穩固,也就是「樹長得比較好」時,這些支架也可能移除,藥物通常是暫時性的工具。同時,林繼宇也說:

「如果這些輔助一直存在,

也不代表你是一棵不好的樹啊。」

藥物非唯一選項 心理治療有助長期穩定

除了藥物治療,還有許多輔助治療對身心健康同��樣重要。林繼宇指出,對於精神官能症(neurotic disorder,例如憂鬱症、焦慮症、厭食症、強迫症等)而言,最好的治療方法通常是藥物治療搭配心理治療。藥物處理生理層面,而心理治療則處理心理層面,且在生理狀況較穩定時,心理治療會更有效。

請點擊字看更多資訊!

雖然藥物是重要的工具,但身�心健康的促進和治療需要多方面的努力,包含心理治療、規律作息、健康的飲食與運動、有效的壓力管理技巧以及良好的人際支持。同時,照顧者自身的狀態與支持系統也對整個治療過程產生重要影響。

NCCU NEWSLAB

僅此感謝所有受訪者、專家以及陪伴我一起走過專題的湘芸學姊和朋友們。

文字/圖表/設計:蔡愷恆

© 2035 by Name of Site. Created on Wix Studio.

本報導僅涵括一部份較常使用的身心科藥物,若有疑問請洽專業人士